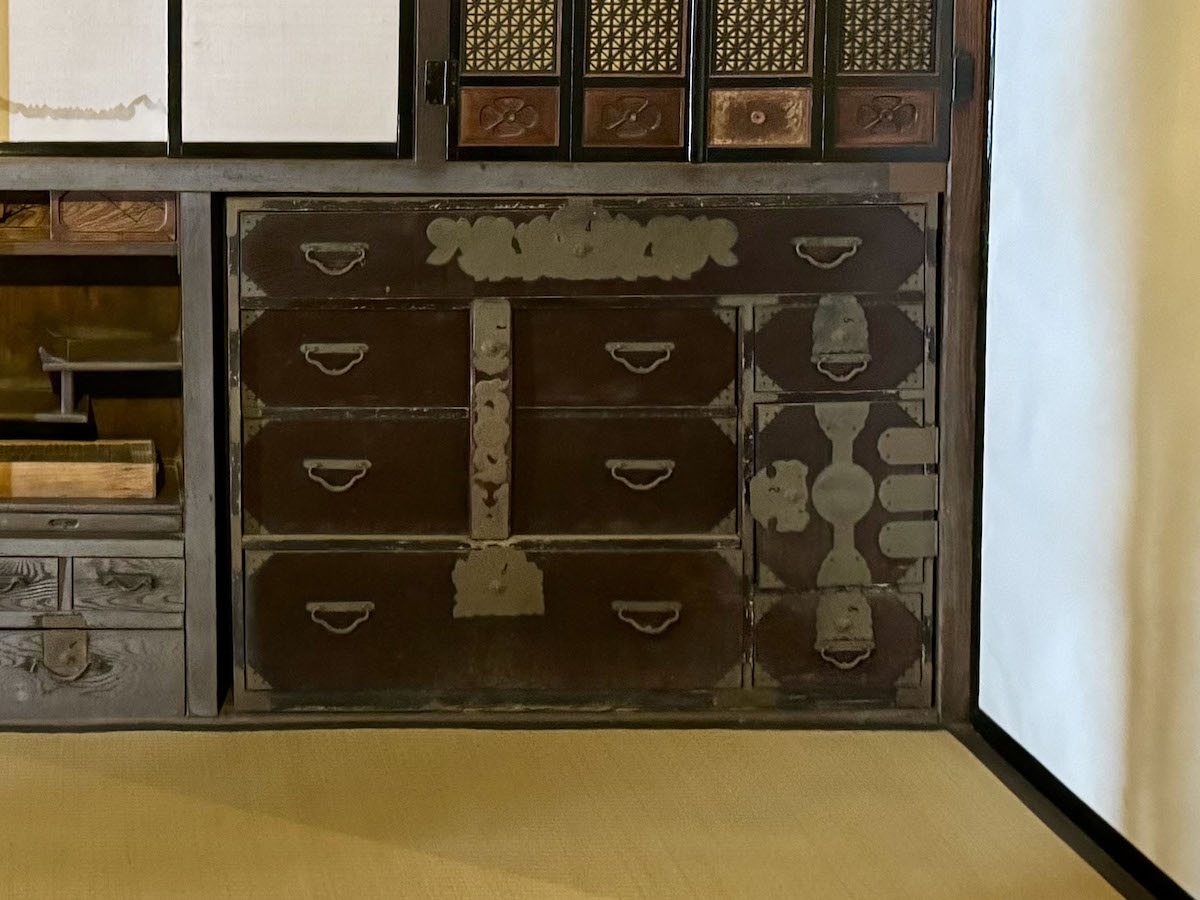

旧岩間家農家住宅

家とモノにみる くらしの連なり

北海道での新しいくらしと、

そこに息づく郷里の名残をめぐる—

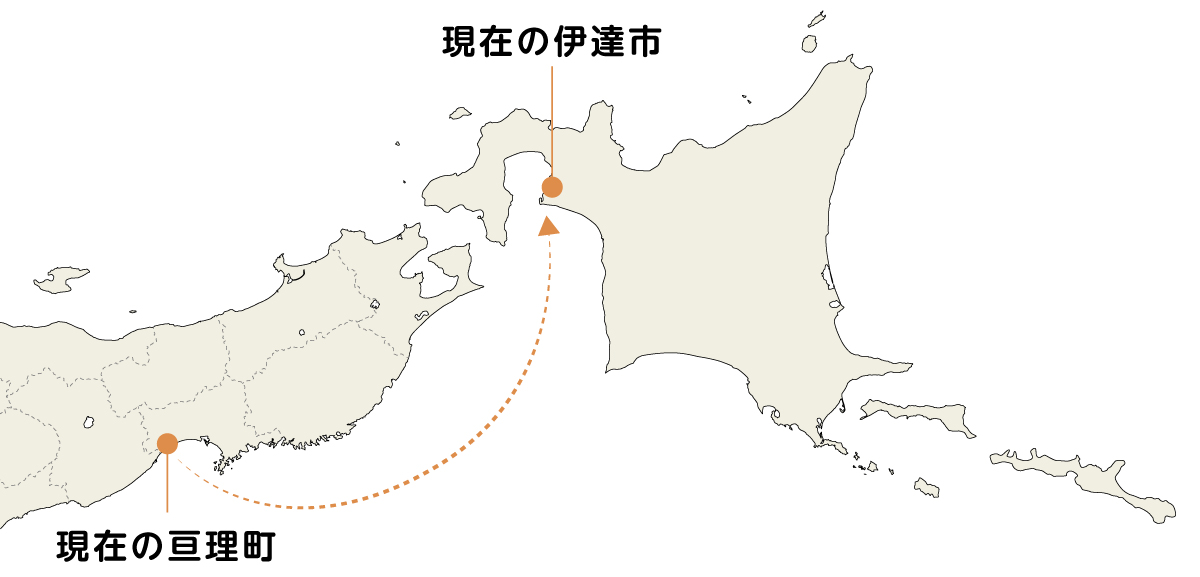

1870年代、士族の一団が新たな人生を求めて現在の北海道伊達(だて)市に移住してきました。

彼らは、仙台藩亘理(わたり)領*からの移住者で、岩間家もその一員でした。

この住まいにみられる12この「みどころ」をたどり、岩間家が紡いだくらしの連なりを体感してください。

* 現在の宮城県南東部に位置する亘理町周辺

みどころマップ 数字をタッチして解説をみよう!

みどころ一覧項目をタッチして解説をみよう!